粗大ゴミを出すときに必要な「粗大ゴミ用シール(処理券)」って、どこで買えばいいの?貼り方って決まりがあるの?と疑問に感じたことはありませんか?

特に「コンビニで買えるって本当?」「どう貼ればいいの?」と悩んでいる方に向けて、手順をしっかり紹介しますので、安心して粗大ゴミを出せるようになりますよ。

この記事では、粗大ゴミ用シールの買い方や使い方、貼り方のポイントを、小学生にもわかるやさしい言葉で解説します。

粗大ゴミ用シールとは?

粗大ゴミ用シールとはどんなもの?

粗大ゴミ用シールとは、自治体が粗大ゴミを収集する際に必要な「有料の証明シール」のことです。

多くの自治体では「粗大ゴミ処理券」や「ゴミ処理シール」とも呼ばれ、コンビニや役所などで購入できます。

このシールを粗大ゴミに貼っておかないと、回収してもらえない決まりになっています。

シールが必要になる粗大ゴミの例

たとえば、壊れた家具や古い布団など、サイズが大きくて家庭ゴミでは出せないものは、粗大ゴミ扱いになります。

自治体によって定義は少しずつ異なりますが、「一辺の長さが30cm以上のもの」や「指定のゴミ袋に入らない大きさのもの」が対象になるケースが多いです。

この粗大ゴミを回収してもらうには、事前に電話やインターネットで申し込みを行い、その内容に応じた金額分の粗大ゴミシールを購入する必要があります。

ゴミの種類によって「タンスは400円だけど、ベッドは800円」といったように料金が異なるため、あなたがお住いの自治体ホームページで品目ごとの価格表を確認しておきましょう。

粗大ゴミ用シールが不要な場合

粗大ゴミシールが必要ないケースもあります。

たとえば、自家用車で直接処理施設に持ち込む場合や、民間の不用品回収業者を利用する場合です。

ただし、持ち込み処分は施設の営業日や受付時間に制限があり、不用品回収業者を使う場合は料金が高くなることもあります。

粗大ゴミシールは、ルールを守って出せばスムーズに処分できる便利なしくみです。

「処理費用の支払い証明」として使われるため、なくしたり、使い回したりすることはできません。

粗大ゴミシールはコンビニで買える?

購入可能なコンビニの一覧

粗大ゴミシールは、ほとんどの地域でセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどの主要なコンビニで購入できます。

また、ミニストップやデイリーヤマザキ、ポプラといったチェーンも取り扱っている地域があります。

ただし、どのコンビニでも必ず買えるわけではなく、地域によって対応状況が異なりますので、あなたがお住いの自治体ホームページで確認しておきましょう。

地域によって対応店舗が異なる理由

粗大ゴミシールは各自治体が販売契約を結んでいるため、取り扱い店舗が自治体ごとに異なります。

つまり、A市ではローソンで買えるけれど、B市ではファミリーマートのみ対応、ということもあるのです。

そのため、引越しなどで地域が変わったときは、必ずその自治体の公式ホームページで購入可能な店舗を確認しましょう。

間違えて他地域のシールを使ってしまうと、粗大ゴミを回収してもらえない場合があります。

電子マネーやクレカで支払い可?

粗大ゴミシールの購入時、基本的には「現金」での支払いが必要です。

セブンイレブンであればnanaco、ファミリーマートであればFamiPayが使える場合もありますが、自治体ごとの契約内容によって異なります。

たとえば「自治体の処理券は現金でしか取り扱わない」というルールを設けている地域もあり、その場合は電子マネーやクレジットカードでは支払いができません。

念のため、買いに行く際は「現金を持っていく」ことをおすすめします。

このように、コンビニで買えるとはいえ、全ての店舗で対応しているわけではありません。

購入の際は、地域に対応しているか、決済方法は何が使えるかを事前にチェックしておくことで、スムーズに準備ができます。

粗大ゴミシールの買い方・購入手順

購入前に確認しておくべきこと

粗大ゴミシールを買う前に、まずやっておくべき大事なステップがあります。

それは「自治体への申し込み」です。

多くの地域では、電話やインターネットで粗大ゴミの収集を申し込んだあとに、申し込み番号や料金が伝えられます。

この情報をもとに、必要なシールの種類や金額を確認してから、コンビニへ行くのが基本の流れとなります。

コンビニで伝える内容と注意点

コンビニでは、店員さんに「粗大ゴミシール(処理券)」を買いたいことを伝えましょう。

「◯◯市の粗大ゴミシールください」と自治体名を伝えるのがポイントです。

なぜなら、同じ系列のコンビニでも、別の自治体のシールは置いていないからです。

また、間違った金額のシールを買わないように、申し込み時に確認した料金をメモしておくと安心です。

たとえば「400円券を1枚ください」など、金額と枚数を明確に伝えるとスムーズです。

間違えやすいシールの選び方

粗大ゴミシールには、いくつかの金額(例:200円、400円、800円など)があり、品目ごとに必要な料金が違います。

「合計800円だから、400円を2枚貼ればいい」という考え方ではなく、自治体が指定する組み合わせに従う必要があります。

例えば、「椅子=200円+600円では不可。800円1枚が必要」など、細かい決まりがあります。

購入時は「組み合わせ可か」「1枚指定か」など、事前に確認することが大切です。

粗大ゴミシールの買い方は難しそうに感じますが、事前の申し込みと、料金・枚数の確認さえできていれば簡単です。

粗大ゴミシールの貼り方・書き方

はがれにくい貼り方のコツ

粗大ゴミシールは、収集する作業員がすぐ見つけられるように「ゴミの見えやすい場所」にしっかりと貼る必要があります。

たとえばタンスなら前面、布団なら中央部などがよいとされています。

貼る位置が目立たないと、収集時に見落とされ、回収されない原因になることがあります。

また、雨の日でもはがれにくいように、テープ類で四隅を補強するのもおすすめです。

ただし、シールの文字や記入欄を隠さないように注意しましょう。

受付番号や名前の記入方法

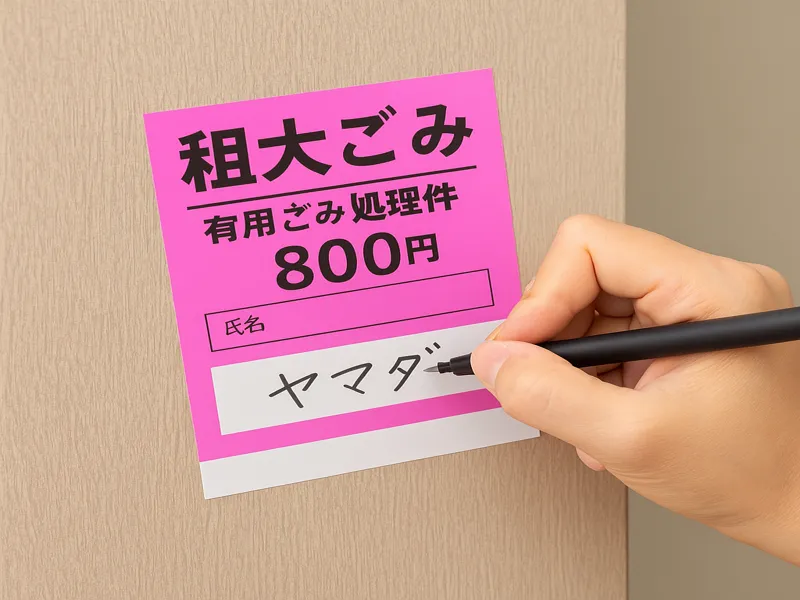

粗大ゴミシールには、受付番号または氏名、収集日などを記入する欄が設けられています。

これは「このゴミは誰が申し込んだものか」を確認するために必要です。

とくに集合住宅では、他人のゴミと間違われないように、正確な情報を記載することが求められます。

記入を忘れて出してしまうと、「申し込みされていないゴミ」として回収されない可能性があります。

ボールペンや油性ペンで、にじまないように書くのがポイントです。

貼り忘れ等によるトラブル事例

実際によくあるトラブルとして、「シールを貼り忘れた」「記入を忘れた」などがあります。

これらのミスがあると、当日になってもゴミがそのまま残ってしまい、再申し込みが必要になります。

トラブルを防ぐためには、前日のうちに貼る位置・記入内容を確認し、当日は朝8時までに所定の場所へ出しておくのが基本です。

収集当日はバタバタしやすいので、前もって準備しておくと安心です。

このように、ただ貼ればよいというわけではなく、位置や記入にもルールがあります。

粗大ゴミを出すまでの流れ

粗大ゴミ収集を申し込む

まずは自治体の粗大ゴミ受付センターに申し込みをします。

申し込み方法は、電話またはインターネットが一般的です。

申し込み時には「ゴミの種類」「数量」「サイズ」などを伝える必要があります。

受付後には、受付番号と、必要な処理手数料が案内されます。

コンビニでシールを購入する

受付時に案内された料金に合わせて、指定された金額の粗大ゴミシールを購入します。

前のセクションでも述べた通り、対応しているコンビニは地域によって異なるため、自治体のホームページで事前に確認しましょう。

料金に応じたシールを、案内された通りに購入し、購入後はなくさないように大切に保管しておきます。

粗大ゴミにシールを貼って出す

収集日の当日、朝8時(地域によって若干異なる場合あり)までに、申し込み時に指定された「集積場所」に粗大ゴミを出します。

このとき、処理シールはしっかりと見える位置に貼り、受付番号または氏名、回収日などの記入も忘れずに行います。

ゴミが複数ある場合は、それぞれに必要なシールを貼る必要があります。

例えば、椅子と布団を出す場合は、それぞれの品目に対応したシールを貼りましょう。

粗大ゴミを出すまでの流れは、自治体のルールに沿っていれば難しいものではありません。

ただし、「申し込みがない」「料金が足りない」「シールの貼り忘れ」などがあると回収されないため、1つずつ確認しながら進めることが大切です。

シール購入・使用時の注意点まとめ

品目ごとに必要な料金が違う

粗大ゴミ処理券の料金は、ゴミの種類によって異なります。

たとえば、イスなら400円、タンスなら800円など、サイズや重さによって金額が決まっています。

同じ金額のシールを複数枚使えばいいわけではなく、自治体が指定する組み合わせに従う必要があります。

自治体によっては、公式サイトで品目ごとの料金表を公開しているため、申し込み前や購入前に必ず確認しましょう。

一度購入したシールは返品できない

粗大ゴミシールは、「商品」ではなく「証明書」のような扱いになるため、基本的に返品や交換はできません。

たとえ間違って別の金額のものを買ってしまっても、再発行や返金はできないことが多いです。

購入時に迷ったら、レジで購入を確定する前に、もう一度申し込み時の金額と照らし合わせましょう。

少しでも不安があれば、自治体の受付センターに問い合わせるのが安心です。

他の自治体のシールは使えない

粗大ゴミシールは、地域限定の「処理証明書」のようなものです。

そのため、たとえば東京都練馬区で購入したシールは、杉並区や世田谷区では使用できません。

シールに自治体名が書かれていることも多く、地域外で使うと無効になってしまいます。

引越し先や新居で初めて粗大ゴミを出す場合は、必ずその自治体のルールに従って、対応しているコンビニで購入するようにしましょう。

粗大ゴミシールは「買えばOK」ではなく、「正しい枚数・正しい地域・正しい金額」であることが大切です。

粗大ゴミ用シールが用意できない場合

自治体施設に直接持ち込む方法

粗大ゴミ用シールがどうしても用意できない場合、自治体の処理施設に直接持ち込む方法があります。

これは「自己搬入」と呼ばれ、事前に申し込みをしたうえで、指定日に施設へゴミを持ち込むことで処分が可能になります。

持ち込み処分は、処理券の購入が不要なことが多く、比較的安い料金で処理できるのがメリットです。

ただし、受付時間は平日昼間に限られることが多いため、働いている人にとっては少し使いづらいかもしれません。

不用品回収業者に依頼するメリット

もう一つの方法が、不用品回収業者に依頼することです。

粗大ゴミシールの購入や申し込みの手間が不要で、自宅まで引き取りに来てくれるため、非常に手軽です。

中には即日対応してくれる業者もあり、大掃除や引っ越し時など、急ぎで処分したいときにも便利です。

ただし、自治体と比べて料金が高めになることが多いため、複数社から見積もりを取るのがおすすめです。

リサイクルショップやフリマを活用

使える状態の家具や家電であれば、リサイクルショップに持ち込んだり、フリマアプリで譲ったりするのも選択肢の一つです。

特にベビーカー、電子レンジ、タンスなどは、中古でも需要があるため、意外とすぐに引き取り手が見つかることもあります。

人に譲る場合は、清掃や動作確認をしてから渡すと、トラブルになりにくく安心です。

このように、粗大ゴミシールが用意できない状況でも、他の方法で処分する道はたくさんあります。

ただし、どの方法にもルールや注意点があるため、自分の都合や処分する物の状態に合わせて、適切な手段を選びましょう。

高額請求を防ぐために業者選びは慎重に

会社名や所在地の確認は必須

粗大ゴミを不用品回収業者に頼む場合、料金の安さだけで決めてしまうと、あとでトラブルになることがあります。

特に注意したいのは、「会社の住所がはっきりしていない」「固定電話の記載がない」「ホームページがあいまい」といった業者です。

このような場合、問い合わせや苦情ができず、高額請求や不法投棄などの問題につながるおそれがあります。

業者を選ぶ際は、まず「会社名」「所在地」「許可番号」「固定電話番号」などが、ホームページに明記されているかを確認しましょう。

これらの情報がしっかり記載されている業者は、行政とのやり取りや契約実績もある場合が多く、信頼性が高いといえます。

また、口コミサイトや比較サービスだけを見て判断するのではなく、実際にその会社の公式サイトを見て、情報がきちんと載っているかチェックすることが重要です。

あいまいな業者は避け、信頼できる情報を出している会社を選ぶようにしましょう。

一般家庭から排出される不用品を業者に回収してもらう場合、法律上は「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要とされています。

しかしこの許可は市区町村ごとに発行されるため、すべての自治体から取得するには膨大なコストと時間がかかります。

実際には、こうした許可を取得していない業者であっても、口コミ評価が高く、行政機関や法人との取引実績があるなど、信頼できるサービスを提供しているケースも少なくありません。

そのため当サイトでは、法令上の原則を尊重しつつも、現実の運用実態に即し、実績や利用者の評判を重視して業者を紹介しています。

信頼できる業者を選ぶことで、不要なトラブルを避け、安全に粗大ゴミを処分することができます。

まとめ

粗大ゴミをスムーズに処分するには、シール(処理券)の購入と正しい貼り方がとても大切です。

コンビニで簡単に手に入るとはいえ、申し込みや金額の確認、貼る位置のルールなど、事前に知っておくべきことがたくさんあります。

万が一シールが用意できない場合も、持ち込み処分や信頼できる業者の利用といった選択肢があります。

この記事のポイントまとめ:

・粗大ゴミシールは自治体指定のコンビニで購入できる

・貼り方や記入ルールを守らないと回収されないことがある

・品目ごとに必要なシールの金額が異なる

・シールが用意できないときは持ち込み処分や業者利用も選択肢

・業者を選ぶときは会社名や所在地の確認が必須

コメント