家具や家電を捨てたいとき、「これは粗大ゴミなの?」「何cm以上が対象なの?」と迷ったことはありませんか?

自治体によって基準が少しずつ違うので、知らずに出すと回収されないことも。

しかも、料金や出し方も地域ごとにバラバラです。

誤って出してしまうと手間が増えるうえ、回収日も遅れてしまうことがあります。

処分をスムーズに進めるためにも、正しい情報を知っておくことが大切です。

この記事では、粗大ゴミの大きさと出し方の基本をわかりやすく解説します。

本ページはプロモーションが含まれています

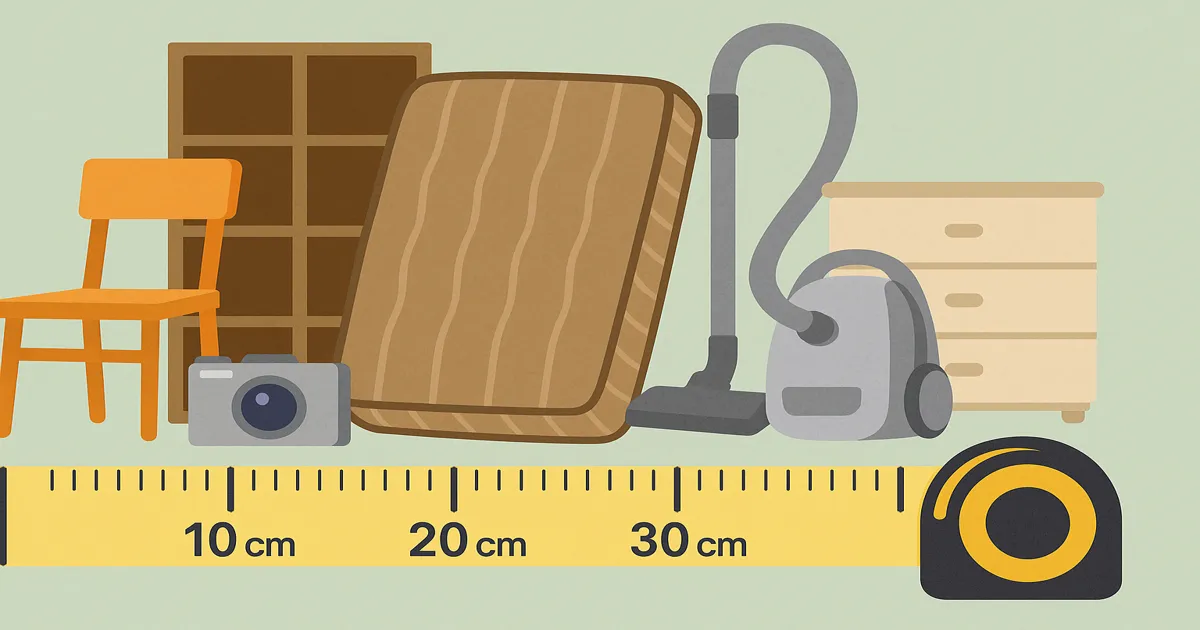

粗大ゴミの大きさは何cmから?

自治体が定める大きさの目安

「どこからが粗大ゴミになるのか」は、実は自治体ごとに違います。

多くの市区町村では、「おおむね30cm以上のごみ」が粗大ゴミとされています。

たとえば、イスや掃除機、小型の棚などがこれにあたります。

ただし、中には「一辺が50cmを超えるもの」や「指定ごみ袋に入らないもの」といった独自の基準を設けている地域もあります。

たとえば、東京都江東区では「おおむね一辺が30cm以上のもの」、大阪市では「最大の辺または径が30センチメートルを超えるもの」というルールがあり、微妙に定義が異なります。

また、同じモノでも「分解すれば燃えるごみとして出せる」ケースもあるため、判断がむずかしいことも。自治体のホームページなどで事前に確認するのが確実です。

同じ物でも、地域によって扱いが異なることがあるため、引っ越しした場合は特に注意が必要です。

前の地域では可燃ごみで出せたものが、新しい地域では粗大ゴミ扱いになることもあります。

特に、電化製品や家具などは判断が分かれやすいため、事前確認が大切です。

よくある誤解と判断ミスに注意

「これくらいなら燃えるごみでいいだろう」と自己判断して出したものが、実は粗大ゴミだったという例は少なくありません。

たとえば、分別がむずかしい複合素材のものや、棒状で長さがあるもの(物干し竿や突っ張り棒など)は、見た目以上に大きさ基準にひっかかることがあります。

また、傘やフライパン、カーペットなど、「小さいけど指定袋に入らない」「収集車にそのまま入らない」といった理由で粗大ゴミ扱いになることもあります。

こうしたものはサイズだけでなく「形状」「材質」「収集のしやすさ」も関係してくるため、迷ったら自治体のごみ分別表や品目検索を使って調べるのがおすすめです。

地方都市では異なるケースも

一方、地方都市では、都市部よりも緩やかなルールが適用されていることもあります。

たとえば、「指定ごみ袋に入らなければ粗大ゴミとする」というシンプルなルールで運用されている自治体も少なくありません。

具体的なcm表記をしていないところもあり、住民の判断に任されている場合もあります。

また、収集日が月1回など少ない地域では、予約制を取っていないこともあります。

その代わりに、処理施設への持ち込みを推奨しているケースも多く、搬入の際には事前連絡が必要だったり、本人確認書類が求められることもあります。

地方に引っ越したばかりの方は「前に住んでいた市ではこうだったから」と思い込まず、新しい自治体のルールをしっかり確認することが大切です。

特に粗大ゴミの基準は曖昧になりやすいため、迷ったら市役所やごみ担当窓口に問い合わせてみるのが確実です。

粗大ゴミと他のごみの違いとは?

粗大ゴミと可燃ごみとの違い

粗大ゴミとよく混同されるのが、可燃ごみ(普通ごみ)です。

普通ごみは、指定されたごみ袋に入る大きさで、家庭から毎週決まった日に出せるごみのことをいいます。

たとえば、生ごみ、紙くず、壊れたおもちゃ、小さな衣類などが該当します。

これに対して粗大ゴミは、大きさや形が原因で収集車に積み込むのがむずかしいものや、処分に特別な手間がかかるものです。

おおむね30cm以上の家具や家電、寝具などが多く該当します。

見た目は小さくても、指定袋に入らなければ粗大ゴミ扱いになる場合もあります。

たとえば、金属製の鍋やフライパン、木製のまな板などは「袋に入るから可燃ごみでいい」と思ってしまいがちですが、自治体によっては「資源ごみ」や「不燃ごみ」、さらには「粗大ゴミ」として出すよう求めているところもあります。

粗大ゴミと不燃/資源ごみとの違い

不燃ごみは、燃やすことができない素材でできているごみです。

たとえば、ガラス製のコップや割れた食器、小型の家電製品(ラジオ・ドライヤーなど)が該当します。

大きさが30cm未満であれば、多くの自治体では不燃ごみとして扱われますが、30cm以上あると粗大ゴミになる可能性が高まります。

また、資源ごみはリサイクルできるものを指し、古紙やペットボトル、空き缶・空き瓶などがこれにあたります。

一方、これらと似た素材であっても、大きさや形状によって粗大ゴミになるケースがあります。

たとえば、大量の段ボールや大型のプラスチック容器などは、地域によっては「資源ごみ」ではなく「粗大ゴミ」となることもあります。

このように、同じモノでも大きさや自治体のルールによって分別区分が変わるため、「素材」と「サイズ」の両方を意識して判断することが大切です。

間違えると回収してもらえず、手間や費用がかかることもあるので注意しましょう。

粗大ゴミのサイズごとの料金相場

目安料金とサイズの関係

粗大ゴミを出すときに気になるのが「いくらかかるのか」という点です。

粗大ゴミの収集にはほとんどの自治体で処分手数料が必要になりますが、その金額は「大きさ」と「種類」によって変わります。

たとえば、小型のイスやポットなどは300円~500円、大きめの棚や掃除機は800円~1,000円程度が一般的です。

さらに、大型家具(たとえばベッドやタンス)、家電製品(電子レンジやストーブ)になると、1,200円~2,000円以上になることもあります。

大きくて重いものほど料金が高くなる傾向があるため、「サイズ感」を把握することは節約にもつながります。

注意点として、同じ品目でも自治体によって料金設定が違う点が挙げられます。

たとえば、東京都では同じテーブルでもサイズや材質によって分類が分かれ、それぞれ別料金になっている場合があります。

自治体の「粗大ゴミ品目一覧」や「料金表」で必ず確認するようにしましょう。

処理券の購入方法と使い方

粗大ゴミを出すには、あらかじめ「粗大ごみ処理券」を購入しておく必要があります。

処理券は、コンビニやスーパーなどの販売協力店で購入でき、多くの地域でA券(200円)とB券(300円)の2種類があります。

必要な金額分を組み合わせて品目ごとの料金に合わせます。

たとえば、処理料が600円の場合はB券×2枚、800円ならB券×2枚とA券×1枚といった形です。

購入した処理券は、粗大ゴミの目立つ場所(たとえば上部や取っ手部分など)にしっかりと貼り付け、回収日に玄関先や指定の収集場所に出しておきます。

処理券を貼る位置が不適切だったり、金額が不足していると回収してもらえない場合があります。

氏名(又は受付番号)、収集予定日を記入する欄がある自治体もあるため、記入忘れにも注意が必要です。

粗大ごみは収集日の朝8時までに出すのが基本ですが、前日の夜に出すのは避けましょう。

粗大ゴミとして出せないものとは?

家電リサイクル法の対象品目

家庭で使う家電製品の中には、粗大ゴミとして出せないものがあります。

その代表が「家電リサイクル法」の対象になっている4品目です。

それは、テレビ・エアコン・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(乾燥機)です。

これらは法律でリサイクルが義務付けられており、自治体の粗大ゴミ回収では受け付けてもらえません。

処分するには、購入した家電量販店などに引き取りを依頼するか、家電リサイクル券を使って指定の場所へ自分で持ち込む必要があります。

家電リサイクル料金と運搬料金がかかるので、あらかじめ金額を確認しておくと安心です。

危険物・処理困難物・事業系ごみ

たとえ大きさが粗大ゴミの基準を満たしていても、「危険物」や「処理がむずかしいもの」は回収対象外となります。

たとえば、灯油やガソリンなどの可燃性液体、スプレー缶、大型バッテリー、耐火金庫、ピアノ、自動車の部品などです。

これらは専門業者への依頼が必要だったり、販売店の回収サービスを利用することが一般的です。

また、会社や店舗など「事業活動で出たゴミ」は、量が少なくても自治体では回収してくれません。

たとえば、オフィスチェアや什器などは、事業系一般廃棄物として処理業者に頼む必要があります。

パソコン類

意外と見落とされがちなのが「パソコン」です。

デスクトップ本体、ノートパソコン、液晶モニターなどは、「資源有効利用促進法」の対象であり、これも自治体の粗大ゴミには出せません。

メーカー各社がリサイクル回収を受け付けており、「PCリサイクルマーク」が付いていれば無料で回収してくれます。

マークがない場合は、有料回収になることがあるため、事前にメーカーサイトで確認しましょう。

また、パソコンは個人情報が詰まっているため、処分前に必ずデータ消去を行うことも忘れないようにしましょう。

なお「送壊ゼロ」という業者を利用すれば、周辺機器も含めたパソコンの処理に加えてデータ消去も確実にやってもらえて、「データ削除証明書」の発行まで全て無料でやってくれますよ。(送料のみ利用者負担となります)

自治体で粗大ゴミを処分する手順

戸別収集と持ち込みの違い

粗大ゴミを自治体で処分する方法には、「戸別収集」と「持ち込み処分」の2つがあります。

戸別収集とは、あらかじめ申し込んでおいた日時に、自宅前や指定場所まで回収車が来てくれる方法です。

最も利用されている一般的な方法で、重たいものでも家の近くまで出すだけなので便利です。

一方、持ち込み処分は、自分で指定されたごみ処理施設まで粗大ゴミを運ぶ方法です。

手間はかかりますが、予約なしで当日受付が可能な自治体も多く、「早く処分したい」「収集日まで待てない」という方に向いています。

処理料金も戸別収集より少し安いことが多く、費用を抑えたい人にもおすすめです。

ただし、持ち込みは施設の営業時間や定休日が決まっているので、事前確認が必須です。

また、運転できる車が必要であるため、大きな家具や家電の持ち運びが困難な方には向いていない場合もあります。

申し込みの流れと注意点

戸別収集を利用する場合、まずは自治体のホームページや電話から予約をします。

最近ではオンラインで24時間申し込みができる自治体も増えており、スマホから簡単に手続きできるのが便利です。

申し込み時には、出す品目・個数・大きさなどを入力する必要があります。

予約が完了したら、料金に応じた「粗大ごみ処理券」を購入します。

処理券には氏名または受付番号、収集予定日を記入する場合があるため、自治体の指定方法に従って記入しましょう。

収集日の朝8時までに、指定の場所へ券を貼った粗大ゴミを出しておきます。

注意すべきポイントとして、申し込みの締め切りが収集希望日の5〜7日前に設定されていることが多いです。

特に引っ越しシーズンや年末は予約が埋まりやすいため、早めにスケジュールを立てて行動することが大切です。

処分できる品目やルールも自治体ごとに異なるため、必ず事前に確認してから申し込みましょう。

また、持ち込み処分を利用する場合も、事前に確認すべきことがあります。

多くの自治体では処理施設の所在地や受付時間、受け入れ品目が定められており、予約が必要な場合もあります。

本人確認書類の提示が求められる地域や、軽トラック以上の車両は搬入できないルールなどもあるため、ホームページなどで詳細を調べておきましょう。

処分手数料は施設で計量してから精算する仕組みが多く、戸別収集よりも安くなることが多いですが、事前確認が重要です。

粗大ゴミ処分の選択肢と業者選び

リサイクルショップやフリマを活用

まだ使える家具や家電なら、捨てるのではなく「売る」「譲る」といった方法もあります。

リサイクルショップに持ち込めば、状態によっては買取してもらえることもありますし、出張買取に対応している店舗も増えています。

また、最近はスマホのフリマアプリを使って手軽に出品できるようになっており、捨てるはずだったものが思わぬお小遣いになることもあります。

特に、デザイン性のある家具や、購入から間もない家電などは需要が高く、すぐに売れることも少なくありません。

ただし、買い手が見つからなければ処分が先延ばしになってしまうため、「いつまでに片付けたいか」を明確にしたうえで利用しましょう。

また、出品時はサイズや受け渡し方法について丁寧に記載し、トラブルを防ぐ工夫も必要です。

不用品回収業者に依頼する方法

粗大ゴミをすぐに処分したいけれど、自治体の収集日まで待てない…そんなときは不用品回収業者の利用も選択肢のひとつです。

予約から回収までが早く、土日祝日や夜間にも対応してくれる業者も多いため、忙しい人にも便利なサービスです。

特に、引っ越しや遺品整理など大量の不用品が出る場面では、まとめて引き取ってもらえる点がメリットです。

料金は自治体よりも高めになることがありますが、重い家具を運ぶ手間が省けたり、部屋からの運び出しまで代行してくれるなど、付加サービスが充実しているケースもあります。

また、一部の業者では、家電リサイクル法に基づく対象品(テレビ・冷蔵庫など)も有料で回収してくれることがあるため、「処分に困る物が混ざっている場合」には特に有効です。

ただし、正規の処理ルートで行っているかを確認することも忘れないようにしましょう。

業者に依頼する際の注意点

不用品回収業者を利用する場合は、料金だけでなく「会社の実態が確認できるか」も必ずチェックしてください。

具体的には、会社名・所在地・許可番号・固定電話番号がホームページ上にきちんと明記されているかが重要なポイントです。

特に、住所が番地まで正確に記載されていなかったり、携帯電話のみで運営しているような業者は要注意です。

トラブルを避けるためにも、事前に口コミや評判を確認してから依頼するようにしましょう。

また、公式サイトが見つからない、もしくは無料回収をうたう業者も慎重に対応するべきです。

安心して利用できる業者かどうかを見極めるには、「対応が丁寧か」「見積もり内容が明確か」「強引な営業をしないか」といった点も重要な判断材料となります。

一般家庭から排出される不用品を業者に回収してもらう場合、法律上は「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要とされています。

しかしこの許可は市区町村ごとに発行されるため、すべての自治体から取得するには膨大なコストと時間がかかります。

実際には、こうした許可を取得していない業者であっても、口コミ評価が高く、行政機関や法人との取引実績があるなど、信頼できるサービスを提供しているケースも少なくありません。

そのため当サイトで業者を紹介する際は、法令上の原則を尊重しつつも、現実の運用実態に即し、実績や利用者の評判を重視して紹介しています。

よくある質問(Q&A)

Q. どこからが粗大ゴミになるの?30cm以上で確定?

A. 一般的には「一辺が30cm以上」のものが粗大ゴミとされますが、自治体によって基準は異なります。指定ごみ袋に入らない場合に粗大ゴミと見なす地域もあるため、必ず自治体のルールを確認しましょう。

Q. 小さく分解すれば粗大ゴミにならないの?

A. はい、家具などを解体して30cm未満にすれば「燃えるごみ」や「不燃ごみ」として扱える場合があります。ただし、金属や複合素材が含まれている場合は、解体しても粗大ゴミ扱いとなることもあるので注意が必要です。

Q. 粗大ゴミの料金が予想より高い…安く済ませる方法はある?

A. 同じ品目でも自治体によって料金が異なるため、まずは正しい分類を確認しましょう。軽量・小型の物なら分解して普通ごみとして処理できることもあります。また、リサイクルショップやフリマアプリで譲る方法も検討すると良いでしょう。

Q. 処分を急いでいるけど、自治体の回収日は先…どうすればいい?

A. 自治体の戸別収集は予約制で日数がかかる場合があります。すぐに処分したい場合は、回収業者に依頼するか、持ち込み処分を利用しましょう。持ち込みは当日対応可能な自治体もあり、費用も割安になることがあります。

まとめ

粗大ゴミは自治体ごとにルールが異なり、サイズや出し方によって分類が変わります。

知らずに間違えると回収してもらえなかったり、余計な手間や費用がかかることもあります。

正しく分類し、安全・確実に処分するためには、事前確認と計画的な行動が大切です。

この記事のポイントまとめ:

- 粗大ゴミの目安は「一辺30cm以上」が多い

- 自治体ごとにルールや料金が異なる

- 家電リサイクル対象品やパソコンは出せない

- 処分方法には戸別収集・持ち込み・業者依頼がある

- 業者を使う場合は会社情報と実績を必ず確認

コメント